,,,

Fiat justizia - Bundesverfassungsgericht zur Generationengerechtigkeit im Klimaschutz

1. Der Rahmen der Rechtskritik

1.1 Zu materiell-rechtlilchen Fragen

1.2 Zu verfahrensrechtlichen Fragen

1.3 Der Maßstab der Ökonomie: die Bewertung von Wohlfahrtsveränderungen

2. Ausgangslagen und Einschätzungen des Buncesverfassungsgerichts

2.1 Zweck des Klimaschutzgesetzes

2.2 Der Geist der Gesetze - ein Skelett ohne Ökonomik

2.3 Manipulationsanfälligkeit

2.4 Abgrenzung von Generationeninteressen

2.5 Modellinkonsistenz

2.6 Definitions- und Messdefizite

2.7 Verantwortet oder zentral verwaltet?

2.8 Was Ökonomie darf - oder besser: muss

Welche Wirkungen waren der bisher aufgebotenen „Wissenschaftlichkeit“ der in Sonderheit von Ökonomen vorgetragenen Analysen und Empfehlungen dieses Anspruchs im Rahmen der Rechtsetzung des Gesetzgebers und der Gerichte zur Generationengerechtigkeit im Klimaschutz beschieden? Ihre Niederschläge hinterließen die Bemühungen im Wesentlichen im Grundgesetz (§ 20a, eingeführt am 15.11.1994), im Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12.12.2019 (KSG) und im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Dezember 2019[1] (im folgenden BVerfG). Legislative, Executive und Judikative zeigten darin eine weitgehend übereinstimmende Akzeptanz der Schadensanalysen, der Kausalitätsbehauptungen und der vorgeschlagenen Korrekturmaßnahmen wie sie den mainstream beherrschen. Den so gesteckten Rahmen hat das BVerfG in positivistischer Weise ausgelegt, was insbesondere den materiellen Regelungsgegenstand betrifft (von Elschen[2] als „ökonomisches Sachgerüst von Rechtsnormen“ bezeichnet).

1. Der Rahmen der Rechtskritik

1.1 Zu materiell-rechtlichen Fragen

Insbesondere den Gegenstand dieses Buches betreffendes Recht, den Eingriff des Staates in individuelle Wirtschaftspläne im Interesse eines Schutzes der Umwelt gegen behauptete Verschwendung und Zerstörung, muss Raum für Rechtskritik der Betroffenen bieten, denn dieses Recht hat massiv umverteilende Auswirkungen auf individuelle Einkommen und Vermögen. Daher muss aus unserem Blickwinkel dieses Recht, wie es sich in Gesetzgebung und Rechtsprechung zeigt, direkt aus den Bedürfnissen seines Regelungsgegenstandes heraus beurteilt werden, nicht ausschließlich hieraus aber mit maßgeblich. Dies entspricht auch der Auffassung des BVerfG, denn es hat die Klagen gegen die Bundesregierung und den Bundestag gegen Bestimmungen des KSG angenommen und darüber entschieden: Die Rechtskritik aus den ökonomischen Sachgerüsten heraus ist neben den häufigsten juristischen Auslegungskriterien des Wortsinns (grammatikalische Auslegung), der geschichtlichen Entstehung (Gesetzgebungsprotokolle), der Systematik (passende Einordnung in das Rechtssystem) und dem Willen des Gesetzgebers (teleologische Auslegung) eine gleichberechtigte Quelle der Beurteilung des Vorliegenden. Es ist daher nicht nur statthaft, sondern notwendig, die Messlatte ökonomisch fundierter Argumentation an die Entscheidung des BVerfG anzulegen. Der Annahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung muß eine Prüfung der gegebenen oder ggf. beizuziehenden Kompetenz über den Gegenstand, das ökonomische Sachgerüst, vorausgehen. Ohne dies bejahen zu können, darf das BVerfG nicht urteilen oder beschließen. Hieran sind beachtliche Zweifel vorgetragen worden, und zwar einerseits wegen Fehlens naturwissenschaftlich-technischer Kompetenz[3][ und andererseits wegen der in diesem Buch abgeleiteten Methodenmängel der für den Beschluss als Beweisgrundlage herangezogenen ökonomischen Modelle.

Gesetzgebung und Rechtsprechung haben sich die von ihnen unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit zu beurteilende Ökonomie als den wirtschaftlichen Zustand eines Gemeinwesens zur Vorlage genommen, das ein konkurrenzwirtschaftliches Gleichgewicht auf seinem Pfad des Wohlfahrtsstrebens darstellt. Denn seine Entscheidungsgründe entstammen dem Modelldenken der neoklassisch orientierten integrated assessment models, wie sie Gegenstand der Methodenkritik dieses Buches waren. Der Gedanke einer Generationengerechtigkeit hat nirgendwo anders seinen Grund, er ist nur nie zu Ende gedacht worden, auch nicht vom BVerfG. Diese Modelle beschreiben, zwar äußerst mangelhaft, wirtschaftliche Abläufe unter den Umständen, die hier interessieren, aber gleichwohl sind ihre Autoren legitime Berechtigte zur Kritik des zur Regelung dieser Umstände geschaffenen Rechts. Ihr Metier ist der Umgang mit dem Entstehen und Vergehen wirtschaftlicher Werte dem Grunde und der Höhe nach auf Grund von Knappheit oder Überfluss; die Jurisprudenz liefert hierzu die Semantik. Darin unterscheidet sich das Verhältnis von Ökonomie zur Jurisprudenz nicht von den Verhältnissen zwischen z. B, Musikwissenschaft und Jurisprudenz bei der Identifikation von Merkmalen einer ausreichenden Abweichung zwischen Urfassung und Plagiatsfassung bei Urheberrechtsfragen bzw. zwischen Jurisprudenz und Medizin bei den Grenzen der geschuldeten Sorgfalt zur Vermeidung von Kunstfehlern. Das BVerfG hingegen teilt mit seinem Generationengerechtigkeitsansatz Rechte in ziemlich grobschlächtiger Weise zu, indem es das was von ökonomischer Seite vorgetragen wurde, souverän ignoriert. Das beginnt damit, den im folgenden beschriebenen Generationenzusammenhang in einer intertemporalen gesamtgesellschaftlichen Nutzenfunktion komplett nicht zur Kenntnis zu nehmen. Auch Legislative und Executive stellen ihr Gesetz (das KSG) nicht einmal in einen den integrated assessment models eigenen vergleichbaren Begründungskontext: Mit der Maßvorgabe, die Emissionen der Jahre 2020 bis 2030 nicht über 55% der Jahresemission von 1995 steigen zu lassen, wollen sie den Solopart spielen, was diesen aber an dieser Stelle des Konzerts notwendig oder sinnvoll macht, bleibt unerläutert.

1.2 Zu verfahrensrechlichen Fragen

Insoweit seien zunächst materiell-rechtliche Fragen der Rechtsauslegung angesprochen. Daneben sind aber auch unter dem Stichwort „Substanziierungslast“ formalrechtliche Fragen der Prozessführung des § 138 ZPO zumindest dann zu beleuchten, wenn und warum sie ausgerechnet in einem BVerfG-Verfahren, bei dem es um die Verteilung von wirtschaftlicher Wohlfahrt unter den Generationen geht, keine Bedeutung haben sollen.

In Zivilprozessen gibt die Substanziierungslast an, „wie konkret die Tatsachenangaben der Parteien für einen vollständigen subsumptionsfähige Vortrag sein müssen. … Abzuleiten ist die Verpflichtung der Partei, sich in Bezug auf die für sie günstigen Anspruchs- und Einwendungsnormen substanziiert zu erklären, also konkrete Behauptungen aufzustellen, jedenfalls auch aus § 138 I ZPO. Die Partei hat, wenn sie vor Gericht mit ihrem Anliegen durchdringen will, zunächst einmal schlüssigen Vortrag zu halten. Schlüssigkeit in diesem Sinne ist bereits dann gegeben, wenn die Partei Tatsachen vorträgt, die in Verbindung miet einem Rechtssatz geeignet und erforderlich sind, das geltend gemachte Recht entstanden erscheinen zu lassen. … Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass der Tatsachenvortrag sich nicht in der Wiedergabe der Normbegrifflichkeit erschöpfen darf. Es muss also überhaupt eine Subsumption stattfinden können…. Die Gegenpartei kann sich autonom entscheiden, ob sie sich zum Vortrag der darlegungsbelasteten Partei einlassen will oder nicht.“ [4] Hier anschließend wird, falls zur weiteren Aufklärung erforderlich, noch eine Beweisaufnahme stattfinden.

Vergleichbare Vorschriften, die das BVerfG zu beachten hätte, enthält das BVerfGG nicht.

Aus Folgendem wird daraufhin hervorgehen, dass

- die von den Antragstellern eingereichten Begründungen ihrer Anträge ($ 23 BVerfG), den Standards für in einem Zivilverfahren zu stellenden Anträgen nicht genügen würden, denn es werden lediglich Behauptungen vorgetragen, die eine Subsumption nicht erlauben;

- da das BVerfG vorliegend entschieden hat, ist davon auszugehen, dass es die Anträge überwiegend nicht für unzulässig oder offensichtlich unbegründet gehalten hat (§ 24 BVerfGG) der häufige Rückgriff des BVerfG auf die Standardliteratur des Beschwerdeführer-Kreises verdeutlicht das;

- das BVerfG hat durch Beschluss entschieden, d. h. alle Verfahrensbeteiligten haben auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet (§ 25 BVerfG);

- wegen des Verzichts auf eine mündliche Verhandlung, wurde eine solche auch nicht protokolliert;

- damit bleibt der Öffentlichkeit verborgen, in welchem Umfang und in welcher Art das BVerfG Beweis erhoben hat (§ 26 BVerfG).

1.3 Der Maßstab der Ökonomie: die Bewertung von Wohlfahrtsveränderungen

Umweltökonomen führen den wissenschaftlichen Diskurs i. W. über Art, Umfang und Beziehung zueinander der Komponenten in Wohlfahrtsfunktionen unter Maximierungsvorschrift für Gemeinwesen im Zeitablauf. Ein auf dem Gleichgewichtspfad erreichtes Wohlfahrtsniveau einer Gesellschaft beschreibt z. B. die intertemporale gesamtgesellschaftliche Nutzenfunktion[5] der Form

JH = u(C, L)e-pt dt

Mit einem Wohlstandsmaß, gebildet aus Konsum (C) und Arbeit (L), der Zeitpräferenzrate der Gesellschaft (p) und einer Beschreibung der Aktivitäten, die dieses beeinflussen, wozu naturgemäß auch der Abbau und die Verbrennung fossiler Brennstoffe gehört: Diese Funktion ist (durch den social planner) für einen Zeitindex von t=0 bis t=∞ zu maximieren. Dies geschieht unter verschiedenen Annahmen über die Zusammensetzung des aggregierten Kapitalstocks, des zur Schaffung des aus Konsum und Investition bestehenden Outputs und der notwendigen Energie erforderlichen Faktoreinsatzes und der Extraktion von Rohstoffen aus dem Boden. Diese Aktivitäten stehen unter dem Diktat des Mitigationsziels.

Damit lägen für ein Urteil des BVerfG darüber, welche Aktivitäten geeignet seien, eine gerechte Verteilung der Wohlfahrt aus Ressourcennutzung unter den Generationen zu bewirken, alle Komponenten auf dem Tisch (der Einlösung dieses Anspruchs stünden dann allerdings die gewichtigen Mängel der mathematischen Modelle, die auch hier hervorgehoben wurden, entgegen). Nur – dass das BVerfG sich nicht auf diesen Weg eingelassen hat, hat nicht die Ursache der Untauglichkeit der integrated assessment models, sondern den Umstand, daß die demgegenüber erheblich vereinfachte Begründungskette: CO2-Emission in absoluter Höhe (ohne Gegenrechnung) in Deutschland > globale Erderwärmung > jedenfalls zu Lasten (demzufolge auch ohne Gegenrechnung) nachfolgender Generationen in Politikberatung und im Publikum ein Selbstläufer ist. Das wird (leider) allgemein als Fortschritt angesehen. Mit dieser groben Vereinfachung der Ursache-Wirkungs-Kette sieht sich das BVerfG auch bei Vahrenholt/Lüning heftigster Kritik ausgesetzt.[6]

Es soll aber auch nicht verschwiegen werden, dass in der Betriebswirtschaftslehre „Modelle des Marktgleichgewichts als problematischer Ausgangspunkt einer Rechtskritik“[7] angesehen werden. Das versteht sich, wenn man als den Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre die Verfolgung wirtschaftlicher Zielvorstellungen von wirtschaftlich organisierten individuellen Unternehmen ansieht, die mit gesamtgesellschaftlichen Nutzenfunktionen schon rein formal nicht kompatibel sein können. Dabei kommt es nicht darauf an, ob ein gesamtgesellschaftlich empfundener Nutzen (das Gemeinwohl) oder die Überzeugung aller Individuen der Gesellschaft, ihre Präferenzen der Gesamtnutzenfunktion unterordnen zu wollen, die Nutzenfunktion bestimmt. In dieser Konstellation wären Einzelnen auf juristischen Spruch hin zugebilligte Rechte über die im Gleichgewichtszustand erworbenen Güter hinaus gar nicht zu behandeln: Weder nach dem Grunde noch nach der Höhe nach wäre die Rechtszubilligung für ein Gericht zu benennen, eine Rechtskritik liefe ins Leere.

An einer Individualbetrachtung der Rechtsverteilung hat das BVerfG aber auch gar kein Interesse; ihm liegt, ebenso wie der Legislative und der Exekutive, daran, die Interessenlagen abgrenzbarer Gruppen, hier: Generationen, gegeneinander abzuwägen. Die integrated assessment models laden dazu wegen ihrer Zeitindizierung ein, indem gem. der Nutzenfunktion alle Vorgänge und Bewertungen zu periodisieren sind, so dass der realisierte Gesamtnutzen zeitlich geordnet unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zugerechnet werden könnten – freilich unter all den Kautelen bezüglich der Datensicherheit, der Berechenbarkeit, der Abbildungsgenauigkeit, der Widerspruchsfreiheit u. s. w., die in diesem Buch zusammengetragen wurden.

2. Ausgangslagen und Einschätzungen des BVerfG

2.1 Zweck des Klimaschutzgesetzes

„Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. Die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen werden berücksichtigt. Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie möglich zu halten“ (KSG vom 18.12.2019, § 1).

Der deutsche Gesetzgeber stellt sich damit dem Unmöglichen: der Einhaltung der nationalen Klimaschutzziele weltweit ebenso wie der nationalen Klimaschutzziele in Europa, obwohl er für die Verfolgung dieser Ziele weder Richtlinienkompetenz noch Vollziehungsgewalt beanspruchen kann. Wenn aber die Einflussgrößen der Klimafolgeschäden nicht beeinflusst werden können, dann kann eine Klimaschutzpolitik der vorgesehenen Art nur scheitern. Auch, wenn das eigentlich Gewünschte nicht Gegenstand der Zielformulierung ist, wird der Erfolg einer Klimaschutzpolitik fraglich: Eigentlich gewollt sind i. w. die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Vermeidung von Wetterereignissen, die zur Aufgabe oder der einschneidenden Veränderungen der Lebensumstände von Bevölkerungen oder Teilen von ihnen führen müssen. Die Gedankenkette

CO2-Emissionen > Erderwärmung > Klimafolgen der Erderwärmung > Klimafolgeschäden (Wetterereignisse)

enthält Bedingungen, die, wenn sie nicht gegeben sind, ebenfalls eine erfolgreiche Klimapolitik vereiteln würden. Die wichtigste ist: Da die Klimapolitik gegenwärtig versucht, die Wirtschaftspläne Einzelner zu beeinflussen, ist es notwendig, dass auch die Wirtschaftspläne Einzelner für die unerwünschten Klimafolgeschäden verantwortlich sind. Diese Kausalität wird zwar behauptet, ist aber nicht belegt. Als dritte stellt sich die Frage der Maßgröße des Ziels: Mit ausreichender Genauigkeit ließe sich sowohl der Betrag der CO2-Emissionen als auch der durchschnittlichen Erwärmung der Erdoberfläche bestimmen, von beiden muss jedoch gesagt werden, dass sie als Ziel nicht das eigentlich Gewünschte darstellen, sondern nur eine mittelbare Beziehung dazu herstellen können (für Anderes weiß man zu wenig über Kausalitäten). Wollte man die Zielerfüllung am eigentlich Gewollten messen, so wäre zu belegen, daß ein schädigendes Wetterereignis, das stattgefunden hat, mit einer konkreten Umweltschutzmaßnahme, die aber nicht ergriffen wurde, nicht eingetreten wäre, oder wenn es nicht stattgefunden hat, dieses Ausbleiben auf ergriffene Klimaschutzmaßnehmen zurückzuführen wäre (affirmanti non neganti incumbit probatio – denn schwer ist der Beweis des Etwas-Nicht-Erhaltenhabens).

Der Gesetzgeber stellt den Zweck des Gesetzes unter den Vorbehalt der „Berücksichtigung“ von ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen. Die in der Literatur diskutierten inegrated assessment models weisen, indem i. d. R. Wohlfahrtsfunktionen unter eine Maximierungsforderung zu stellen sind und die Begrenzung der Erderwärmung durch eine Nebenbedingung zu sichern ist, eine andere Struktur auf, indessen sollte dies nicht zu Abweichungen in den Beziehungen zwischen Variablen führen, Ergebnisveränderungen sollte diese Strukturveränderung nicht hervorrufen (s. z. B. Abschn. 6.2.5.3). Der Gesetzgeber hat bekundet, sein Handeln an der Minderung der CO2-Emissionen auszurichten (Anlage 2 zu §§ 3 und 4 KSG), Damit geht die eindeutige Bindung von Maßnahmen an das eigentlich Gewollte teilweise verloren, denn jeder Schritt vom Indikator CO2-Emission zum eigentlich Gewollten (der Vermeidung eines schädigenden Wetterereignisses z. B.) nach vorne bedeutet eine weitere Rücknahme von Kausalitätsversprechungen. Die notwendige Bedingung rationalen Verhaltens, nämlich die Gleichnamigkeit von des gemessenen Handlungsergebnisses und der Zielrealisierung ist nicht einzuhalten. Das BVerfG thematisiert dieses Problem allerdings mit keinem Wort. Die engagierte Aktivistin und Wissenschaftlerin der Vermeidung von Erderwärmung, Otto, ist jedoch überzeugt, ihr Ziel, nämlich die Haftung von Verursachern solcher Ereignisse, nur durch den Nachweis von Kausalität erreichen zu können. Hierfür soll ihr die neue Theorie der Attribution dienen[8]].

2.2 Der Geist der Gesetze – ein Skelett ohne Ökonomik

Der Beschluss des BVerfG in den Verfahren 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20 und 1 BvR 288/20 (Klimaschutz) über Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz des Deutschen Bundestages vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513) [KSG] hat einige der von den Beschwerdeführern geltend gemachten Verfassungsverstößen des Gesetzes bestätigt. Die Feststellungen des Gerichts beruhen dabei auf Abwägungen zum Nachteilsausgleich zwischen interessierten Personengruppen (hier: Generationen), die die Vornahme oder das Unterlassen bestimmter Maßnahmen von großer ökonomischer Tragweite zum Gegenstand haben. Da das Gericht die in Frage kommenden klimapolitischen Maßnahmen selbst nicht in den Blick nimmt, sondern nur zwischen statistisch ermittelten (zu ermittelnden) Gesamt-Schadstoffemissionen und einer angeblich daraus folgenden Beeinträchtigung von Freiheitsrechten der nachfolgenden Generationen ohne weitere Konkretisierung abwägt, ist ein wenig ökonomischer Gehalt zu ergänzen, denn die Maßgrößen der Vor- bzw. Nachteile bestimmen sich, wie gesehen, nach ökonomischen Kriterien.

Wir zitieren aus dem Beschluss (im Text erwähnte Randnummern [RN] beziehen sich auf den Urteilstext):

„Der Gesetzgeber hat … Grundrechte verletzt, weil er keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen hat, die - wegen der gesetzlich bis 2030 zugelassenen Emissionen in späteren Zeiträumen möglicherweise sehr hohen - Emissionsminderungspflichten grundrechtsschonend zu bewältigen. Insoweit verletzen § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 die Beschwerdeführenden in den Verfahren 1 BvR 96/20 und 1 BvR 288/20 und die Beschwerdeführenden zu 1) bis 11) in dem Verfahren 1 BvR 2656/18 schon jetzt in ihren Grundrechten“ (RN 182).

„§ 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 sind … insoweit verfassungswidrig, als sie unverhältnismäßige Gefahren der Beeinträchtigung künftiger grundrechtlicher Freiheit begründen. Weil die in den beiden Vorschriften bis 2030 vorgesehenen Emissionsmengen die nach 2030 unter Wahrung des verfassungsrechtlich gebotenen Klimaschutzes noch verbleibenden Emissionsmöglichkeiten erheblich reduzieren, muss der Gesetzgeber zur Gewährleistung eines freiheitsschonenden Übergangs in die Klimaneutralität hinreichende Vorkehrungen treffen“ (RN 183). Die Grundrechtswidrigkeit der §§ 3 und 4 mit Anlage 2 wird zwar eindeutig festgestellt, jedoch nicht gesagt, wie weit diese reicht, denn nur … „insoweit, als sie unverhältnismäßige Gefahren der Beeinträchtigung grundrechtlicher Freiheit begründen“, sind sie auch verfassungswidrig. Das BVerfG gibt indessen keine Hinweise, wie das „insoweit“ mit dem Verdikt zu Versehende zu ermitteln ist, weil auch Maßnahmen und Maßgrößen des „Hinreichens“ nicht erörtert werden. So vernachlässigt das BVerfG auch den Gesichtspunkt der Herbeiführung einer CO2-Minderung: Es gibt i. W. zwei Ursachen: Minderung durch erhebliche Investitionen in CO2-freie Produktion oder Verzicht auf Produktionsmöglichkeiten. Beide haben sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Wohlfahrt der Nachfolgegenerationen. Und müssten demzufolge unterschiedlich im Hinblick auf den Gesetzesauftrag, ökonomische Auswirkungen zu berücksichtigen, gewichtet werden.

Diese Feststellungen leitet das BVerfG aus Art. 20a GG ab, der i. W. eine allgemeine Schutzpflicht des Gesetzgebers für die natürlichen Lebensgrundlagen künftiger Generationen formuliert. Art. 20a GG steht außerhalb des Grundrechtekatalogs; Verletzung von Grundrechten kann daher unter Berufung auf ihn alleine nicht geltend gemacht werden. Allerdings gibt er dem Gesetzgeber auf, sein Handeln und Unterlassen beständig unter dieser Maßgabe zu überprüfen, auch ohne Tätigwerden ggf. Geschädigter. Weitere von den oben bezeichneten Beschwerdeführern, bei denen es sich um natürliche Personen des Inlands in teilweise jugendlichem und halberwachsenem Alter handelt, darüber hinaus persönlich erlittene, ggf. geltend zu machende Grundrechtsverletzungen sieht das BVerfG nicht als gegeben. In seiner Allgemeinheit lässt sich § 20a GG allerdings auch nicht lediglich auf die Emissionen von CO2 oder anderer Schadgase beziehen; der am 15.11.1994 ins Grundgesetz neu eingebrachte Paragraph wäre wohl in gleicher Weise auch für eventuelle Strahlungsschäden, die spätere Generationen aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie erlitten, anwendbar. Sein Wortlaut ist: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung“. Ob und ggf. wie das BVerfG die „Vorleistungen“ der div. Bundesregierungen und des Parlaments, die unter Geltung dieser Vorschrift bereits in die Wege geleitet und in Taten umgesetzt wurden, in diesem Zusammenhang berücksichtigt hat, werden wir sehen.

Der Richterspruch beruht auf der Annahme, das Klimaziel, nämlich einen Anstieg der Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit, deren Ende auf um das Jahr 1850 datiert wird, bis zum Jahre 2050 auf etwa 1,5° C durch Abschmelzen der weltweiten CO2-Emissionen erreichen zu können und zu sollen. Der Abschmelzungsprozess belässt den gegenwärtigen Emittenten oder ihrer „Generation“ eine Möglichkeit, ihren CO2-Ausstoß schonend zu reduzieren, d. h., einen Emissionspfad festzulegen, der wohlfahrtsverträgliche Umstellungen der Produktionsweisen, der Infrastrukturen und der öffentlichen Haushalte gestattet. Es ist die Aufgabe der emittierenden Staaten, diese Emissionspfade festzulegen, indem sie Vorgaben für ein jährlich zu verbrauchendes Budget an Emissionserlaubnissen machen. Mit diesem Budget sollen die heutigen Entscheider nicht nach Belieben zu Lasten der künftig Entscheidenden umgehen dürfen; diesen ist ein auskömmliches Emissionsbudget zu hinterlassen. Wollte das VerfG lediglich die Einhaltung dieser Mitigationsvereinbarung durch die Bundesrepublik Deutschland überprüfen, so hätte es zunächst auch die Kontrollmaßnahmen des internationalen Klimavertragsmanagements abwarten können, und diese hätten, wenn Deutschland die Emissionsvorgaben der Anlage 2 zu §§ 3 und 4 KSG eingehalten hätte, nicht anders als „vertragskonform“ lauten können: Aus dem 1,5°C-Ziel wurde für die Bundesrepublik Deutschland eine Emissionserlaubnis von 6.700 Mto CO2-Äquivalenten errechnet. Wie das Erderwärmungsbegrenzungsziel von nicht mehr als 1,5°C ist auch die Wahrnehmung dieser Emissionserlaubnisse auf die Zeit bis zum Jahr 2050 (einschließlich) bezogen. Die folgenden beiden Tabellen 14 zeigen je einen Vergleich der Auswirkungen dieser Berechnung mit derjenigen der Bundesrepublik, die auf folgendem Vorgehen beruht: Ausgangswert ist der CO2-Ausstoß der Bundesrepublik Deutschland von 1.051 Mto CO2-Äaquivaltenen. Für die Emissionen der Jahre 2020 bis 2030 (= 11 Jahre) sollen im Gesamtbetrag von 55% der Jahresimmission 1990 für 11 Jahre in Summe nicht überschritten werden (= 6.359 Mto CO2-Äquivalenten). Dies sind 341 weniger Mto als konzediert. Die Plandaten gem. Anlage 2 zu §§ 3 und 4 KSchG zeigen einen Verbrauch dieses Budgets bis einschließlich 2030 mit einem Anteil von 84,6 % (und nicht das Doppelte des Budgets, wie von Beschwerdeführern behauptet), so dass den „Generationen“ ab 2031 noch ein anteiliges Emissionsbudget bis 2050 von 15,4 %, entspricht 1.033 Mto, verbleibt. Die Tabelle 14/2 ist gegenüber Tab. 14/1 um die Anpassungsnassnahmen verändert, mit welchen die Bundesregierung den Auflagen des BVerfG-Beschlusses genügen wollte. Man mag nach Abwägung der Umstände zu dem Ergebnis gelangen, diese Verteilung des Emissionsbudgets als nicht gleichgewichtig bezeichnen zu müssen. Und sie demzufolge als verfassungswidrig bezeichnen. Reifliche Überlegungen zu Vorteilsabwägungen und Nachteilsausgleichen zwischen den Generationen sind im Urteil nicht erkennbar geworden. Dass dagegen gem. Art. 20 a GG der Staat schon schützen muss, wenn lediglich erst die Sorge eines möglicherweise drohenden Schutzbedürfnisses besteht, gibt der Wortlaut des Art. 20 a GG vermutlich nicht her.

Die mit Gesetz vom 16.07.2024 eingefügten Korrekturen der Anlage 2 zu §§ 3 und 4 KSG fallen in Summen und Relationen gegen die vom BVerfG konstatierte Gerechtigkeitslücke bescheiden aus. Die für den Zeitraum bis einschließlich 2030 angebotene Reduzierung der CO2-Emissionen erreichen gerade einmal 3,5% des Ausgangswerts im Gesamten. Die zeitliche Verteilung der Emissionsrückgänge läßt einen zaghaften Ehrgeiz erst gegen Ende der Periode hin erkennen, und in der sektoralen Verteilung erkennt man die weiterhin zögernde, weil immer noch den Nebel zu zerteilen suchende Hand. Lediglich im Energiesektor erkennt man eine deutlichere Handschrift, aber zu welchen Kosten!

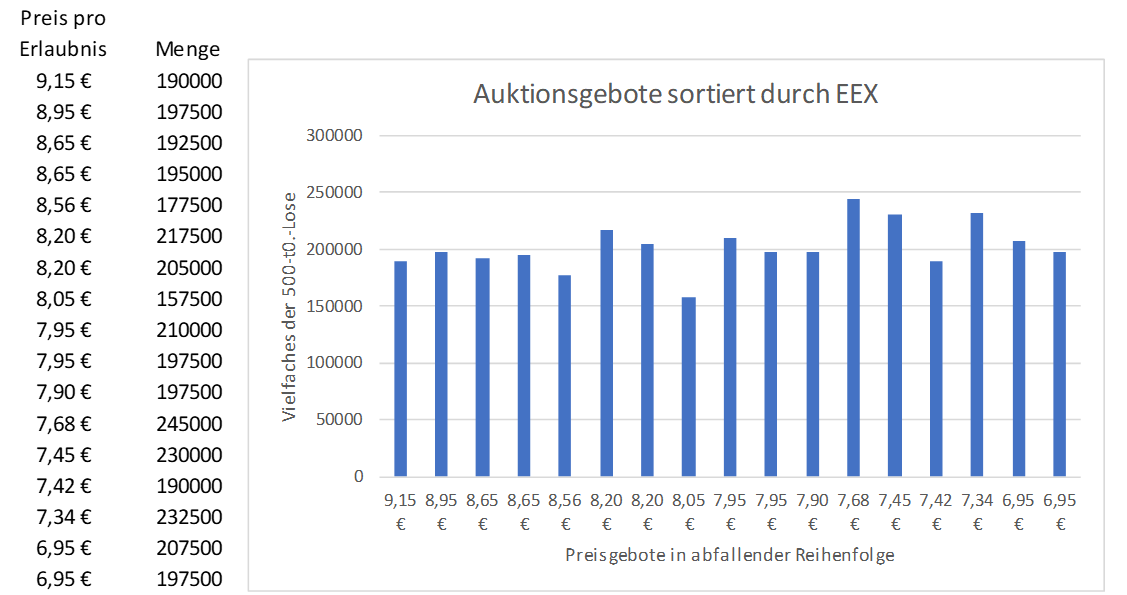

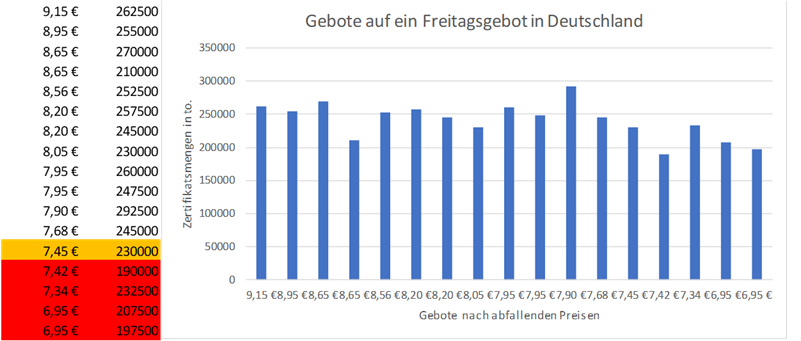

Sollten die nachfolgenden Generationen an diesem Budget scheitern, drohen Konsequenzen, deren Art und Umfang allerdings noch etwas im Dunkeln liegen. Unterdessen ist Deutschland nach den Auskünften einschlägiger Institute bereits seit Jahren bezüglich der in nationaler Verantwortung festgelegten Erderwärmungsziele im Hintertreffen. Das legt die Erwartung nahe, dass Deutschland unter dem Regime des europäischen Handels von Emissionsrechten bei Verstoß gegen die für die Jahre ab 2020 geltenden Emissionserlaubnisse eher zu den Käuferländern gehören wird. Und, dass Deutschland mit diesen Rechten durch „Übererfüllung“ eine Dispositionsmasse erhalten könnte, über die im Verkauf oder durch „Stilllegung“ wie über ein Guthaben oder mittels Emissionsgutschriften für spätere Verstöße nachfolgender Generationen verfügt werden könnte, scheidet deswegen wohl aus.

Im übrigen bestünde der Freiheitsverlust späterer Generationen darin, ggf. für nicht auf andere Weise zu schulternde Emissionsminderungen von dritten Rechteinhabern freie Emissionsrechte zu erwerben: “Es ist aber unklar, wie viele Überschüsse zur Verfügung stehen werden und zu welchem Preis andere Mitgliedstaaten zu dieser Übertragung bereit wären. … Aussagen über die möglichen Kosten, die mit dem Erwerb entsprechender Emissionszuweisungen verbunden sind, weisen daher ein hohes Maß an Unsicherheit auf“ (https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Kap_02_Pariser_Klimaziele.pdf?__blob=publicationFile&v=22, Kasten 2-4).

Der Chor gleichartiger Äußerungen vereinigt zahlreiche Stimmen una voce: Bei Zielkonkurrenz von Erderwärmungsminderung und Begrenzung sozialer und ökonomischer Kosten der Transformation hat die Begrenzung der Transformationskosten eindeutig das Nachsehen. Obwohl §1 zum Gesetzeszweck des KSG eine solche Zielordnung nicht nahelegt, wie im übrigen auch keines der ökonomisch grundierten Klimamodelle, die dem Pariser Abkommen zu Grunde liegen, hat das BVerfG sich dieser Auffassung ohne eigene Abwägung angeschlossen. Anzustellende Überlegungen wären gewesen zu (wir verweisen z. B. Abschn. 7.3.1):

- Benennung und Bewertung der Vor- und Nachteile gegenwärtiger oder künftiger Extraktion;

- Veranschlagung des Outputs in Form „auf der Erdoberfläche“ geschaffenen und der Nachfolgegeneration hinterlassenen Vermögens;

- Zielfunktionen gegenwärtiger und künftiger Entscheider;

- Ansatz und Höhe eines Diskontsatzes;

- Aufnahme der hierzu erschienen Literatur wenigstens dem Grunde nach (Quellennachweise).

Simulationsmodelle, die diese Themen behandeln, haben ihre methodischen Nachteile und erhebliche Datenprobleme, sie bieten bezüglich der erwünschten Aussagen über Klimafolgen ein deutliches Verbesserungspotential, aber das BVerfG bleibt noch zwei Schritte hinter deren Erkenntnisgehalt zurück, weil es die (nur eben nicht in wünschenswerter Weise verarbeiteten) Bewertungsfundamente erst gar nicht zur Kenntnis nimmt. Ohne die Benennung und (möglichst auch die) Bezifferung dieser Bestimmungsgrößen des Verhältnisses von tolerabler und zu vermeidender Emission lässt sich die Aufgabe nicht angehen. Wer darüber hinaus noch ein globales Gesamtbudget tolerabler Luftverschmutzung festlegen und dieses regional und sektorenweise zuteilen will, muss wissen, an welche Transformationskosten und in welcher Höhe dieser Kosten er die jeweilige Erlaubnis knüpft. Wenn das Ziel die Vermeidung von Klimafolgeschäden ist, die Maßnahme aber eine Minderung der CO2-Emissionen, dann ist die obige Kausalkette einzuhalten und zusätzlich über folgendes informiert zu sein:

- Bestand von CO2 in der Atmosphäre vor Beginn des industriellen Zeitalters (=nicht anthropogen) einschließlich des natürlichen Verflüchtigungsprozesses dieses Bestandes[8];

- die globale durchschnittliche Temperatur der Erdoberfläche in Grad Celsius zu Beginn des Industriezeitalters;

- alle Emissionsaktivitäten sind aufzulisten, nach ihren Emissionsmengen zu skalieren und den vermiedenen Transformationskosten gegenüberzustellen;

- die Transformationskosten für den Wunschwert der Erderwärmung (z. B. das 1,5° C-Ziel bis 2050) sind zu ermitteln;

- die Transformationskosten einschließlich der dadurch verursachten Wohlfahrtsverluste der gegenwärtigen Generation pro durch die gegenwärtige Generation emittierter Mto CO2;

- die Transformationsgewinne (einschließlich ersparter Transformationskosten und durch die ersparten Emissionen der Vorgängergeneration verursachten Wohlfahrtssteigerung der durch unterlassene Emissionsverminderung erlittenen Wohlfahrtsverluste) der Folgegeneration pro durch die gegenwärtige Generation vermiedener Mto CO2.

Ungeachtet erreichter Erdtemperaturwerte wären bei einem Wert des Quotienten aus "6."und "7." von -1 beide Generationen gleich gut behandelt. Wichen die erreichten Erdtemperaturwerte von den rechnerisch auf Grund der CO2-Minderung errechneten ab, ergäben sich Spielräume für die Lastenverteilung zwischen den Generationen. Eine solche Vorteilsabwägung entspräche dem Ansatz von IPCC, PIK u. a. GGf. wäre noch eine Diskontrate zur Berücksichtigung der Zeitpräferenz der Nacfolgegeneration einzuarbeiten.

Ob es damit hinsichtlich eines Vorteilsausgleichs bereits getan wäre, bleibt offen, denn der Unwägbarkeiten sind viele: Gesetzt den Fall, die Vorgängergeneration fördert ohne Maß und Ziel die Elektromobilität mit bescheidenem Emissionserfolg, und in der Nachfolgegeneration zeige sich, dass dies ein Holzweg war, weil anderwärts mittlerweile die Wasserstofftechnik perfektioniert worden wäre: Wem ist die Mittelverschwendung und der daraufhin sich einstellende Niedergang der deutschen Automobilwirtschaft anzulasten?

Das BVerfG übernimmt die Argumentation der Beschwerdeführer (soweit diese aus dem Urteilstext erkennbar ist, s. dazu im Verfahren 2656/18 RN 39 – 46; Verfahren 288/20 RN 60 – 66; Verfahren 96/20 RN 71 – 74; Verfahren 78/20 RN 78 – 84), das Urteil lässt kein Aufklärungsbegehren des BVerfG über konkrete Tatbestandsbehauptungen erkennen, die eine Verletzung der Freiheitsrechte der folgenden Generationen belegen könnten. Auch die Entgegnungen des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung versuchen keine Widerlegung dieser Behauptungen unter Bezugnahme auf Emissionsfestlegungen gem. Anlage 2 zu § 3 und § 4 KSG (s. dazu w. Bundestag: Verfahren 2656/18 RN 47 – 53, Verfahren 288/20 RN 67 f.; Verfahren69/20 RN 75 f., Verfahren 78/20 RN 85 – 88 und w. Bundesregierung: Verfahren 2656/18 RN 55 – 58, Verfahren 288/20 RN 67 – 70, Verfahren 96/20 RN 77, Verfahren 78/20 RN 89). Ohne dass einerseits die Maßnahmen des Gegners der Beschwerde benannt sind, die im Rahmen des tolerierten Emissionsbudgets nicht vermieden und keine Gründe dafür benannt werden, warum dies im Rahmen der Generationenabfolge z. B. aus technologischen Gründen sinnvoll oder unabdingbar ist, kann auch kein Beschwerdeführer eine Übermaßbelastung für sich begründen und ein BVerfG in dieser Frage nicht urteilen. Denn es ist offensichtlich, dass der Einsatz von Technologien, bei dem es sich ja bei den "Maßnahmen“ handelt, die Nachfolgegenerationen auf diese Technologien z. T. festlegt und damit Freiheitsrechte beschneidet. Gleichwohl geriert sich das BVerfG als ein Landgericht, das in einem Abfindungsstreit zwischen weichendem und bleibendem Gesellschafter zu entscheiden hat, einem Streit, in welchem die Parteien üblicherweise genau derartige Details offenzulegen haben.

Es ist daher davon auszugehen, dass weder Beschwerdeführer noch BVerfG eine Vorstellung darüber hatten, welcher Art und welchen Umfangs die für die Emissionen gem. Anlage 2 verantwortlichen Maßnahmen sind und darüber hinaus ebenfalls unbekannt ist, welche gleichfalls emissionsverursachenden Aktivitäten nicht ergriffen wurden und damit das Emissionsbudget gem. Anl. 2 gar nicht mehr belasten werden. Es ist darüber hinaus davon auszugehen, dass dem BVerfG auch nicht der „Brutto“-CO2-Ausstoß (wenn wir den CO2-Ausstoß gem. Anlage 2 als den nach Minderungsaktivitäten wie denjenigen über den europäischen Emissionsrechtehandel verbleibenden als „Netto“-CO2-Ausstoß bezeichnen – zu ermitteln nur durch obigen Schritt c)) bekannt ist. Die Differenz zwischen beiden, das „Tara“, ist jedenfalls Ergebnis von Vermeidungstätigkeit zugunsten künftiger Generationen, das den „Belastungen“, wie sie Tab. 2 angeblich enthält, gegenüberzustellen ist. Als solche wären z. B. der Umbau des Ruhrgebiets von einer Montanregion zu einem Verwaltungs-, Wissenschafts- und Kulturstandort gemäß der Forderung Willy Brandts („Der Himmel über der Ruhr muß wieder blau werden“ -,Bundestagswahlkampf 1961), aber zweifellos auch sämtliche Kraftwerksstillegungen des Zeitraums bis 2030 zu berücksichtigen gewesen, die sich als Erhöhung des Freiheitsspielraums der ab 2031 wirtschaftenden Generationen gemäß dem Vorgehen des BVerfG niederschlagen müssen, wenn das BVerfG seiner eigenen Logik des Generationengerechtigkeitsgedankens konsequent gefolgt wäre.

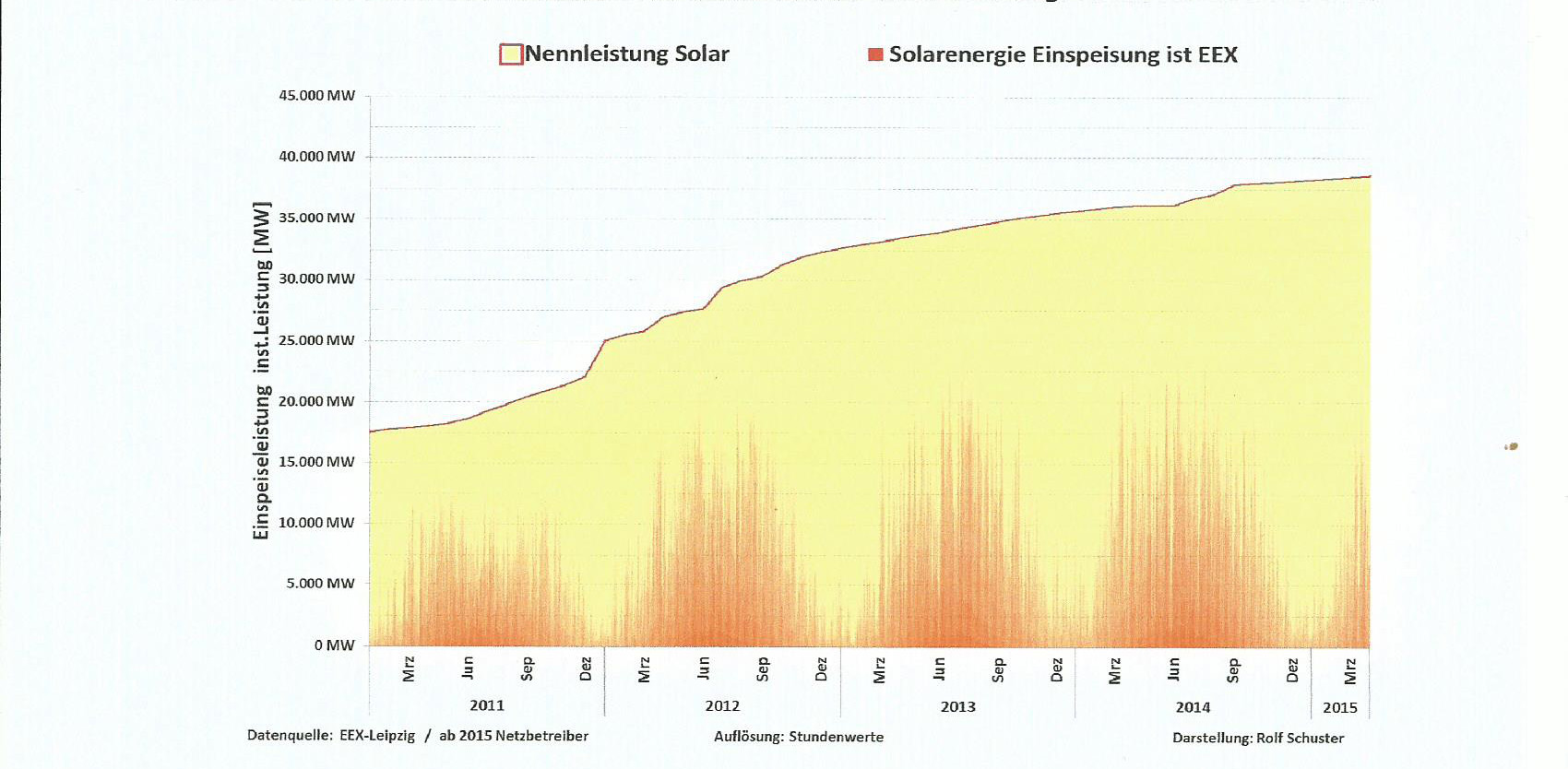

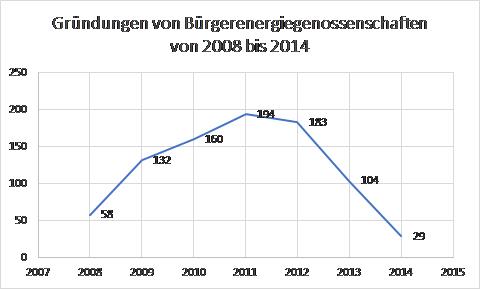

Das BVerfG gewichtete ferner nicht „Vorleistungen“ der Bundesrepublik Deutschland im nichtfossilen Ressourcenbereich, wie z. B. die Vermeidung des Schadens durch radioaktive Strahlung oder Maßnahmen gem. Immissionsslchutzgesetz. Inhaltlich ist diese Schadensvermeidung ebenso Schutzaufgabe des Staates gem. § 20 a GG wie der Klimaschutz. Es ist hier nicht zu entscheiden, ob das BVerfG angesichts der Klagebegründungen den Strahlenschutzgesichtspunkt unter verfahrensrechtlichen Gesichtspunkten in das Verfahren einführen und gegen die möglichen Verfehlungen beim Klimaschutz hätte aufrechnen können. Wenn das BVerfG jedoch Generationengerechtigkeit herstellen wollte, hätte es eine Unterlassung begangen. Der Ausstieg aus der Kernenergie wurde 2011 eigeleitet und wird Ende 2022 mit Stilllegung der letzten drei Kraftwerke beendet sein (wenn nicht gravierende sicherheits- oder energiepolitisch bestimmte Entwicklungen andere Maßnahmen erfordern). Seit Ende 1990 wurde die Stromerzeugung mittels erneuerbarer Energien durch das Stromeinspeisungsgesetz gefördert. Diese Stromquellen waren weit davon entfernt, Atomkraftwerkstillegungen substituieren zu können. Ohne Weiterbetrieb und Neuerrichtung von Kohlekraftwerken war nach der „Energiewende“ die Stromversorgung Deutschlands jedenfalls nicht zu sichern. So wären den Emissionsmengen, die der derzeitige Gesetzgeber sich genehmigt hat, also die Kohlekraftwerks-Emissionen die wegen der Energiewende „unvermeidbar“ wurden, gegenüberzustellen und als Sicherung von Freiheitsrechten künftiger Generationen zu werten. Da es nicht geschehen ist, könnte vermutet werden, das BVerfG gehe entweder von der Harmlosigkeit radioaktiver Strahlung aus oder davon, dass der Betrieb von Atommeilern und alle Zwischen- und Endlagerung von ausgedienten Brennelementen in Deutschland absolut sicher seien. Für beides verantwortlich zu sein, würde also nachfolgende Generationen gar nicht belasten. Zwar ist in der EU die Einordnung der Kernenergie als „grüne“ Energiequelle derzeit (Februar 2022) nicht mehr umstritten, jedoch betrifft diese Frage lediglich die Unbedenklichkeit von Investitionen in diese Technologie. Sicherung- und Lagerungsaufgaben bleiben jedoch bestehen und stellen u. U. eine Belastung dar. Das BVerfG hätte auch diesen Gesichtspunkt in seine Überlegungen zur Generationengerechtigkeit einbeziehen müssen.

2.3 Manipulationsanfälligkeit

Es gilt als ausgemacht: Erderwärmung, Klimaveränderungen mit der Zunahme von Extremwetterlagen sind alleine ein Ergebnis der oberirdischen Verbrennung fossiler Brennstoffe und diese sei ausschließlich betrieben zur Nutzenmehrung einer (oder vielleicht auch zweier) unachtsamen Generation – der allein anthropogene Klimawandel[9]. Diese Kausalität wird auch revers gedacht: Beschränkungen/Verteuerungen diesbezüglicher Tätigkeiten, ließen die in Gang gesetzte Entwicklung sich verlangsamen, enden lassen oder umkehren, je nach Glaubensstärke des Verfechters solcher Thesen. Vorgeblich ließen sich z. B. die Maßnahmen wissenschaftlich belastbar identifizieren und quantifizieren, die eine Erderwärmung auf nicht mehr als 1,5° des vorindustriellen Zeitalters bis zum Jahre 2050 oder 2100 gewährleisteten. An Kausalitätsbehauptungen sind jedoch hohe Anforderungen zu stellen, die über das für Feststellungen von Koinzidenzen und Korrelationen genügende Maß deutlich hinausgehen. Denn ohne Kausalität auch keine Verantwortlichkeit und auch keine Reversibilität des behaupteten Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs.

Der wissenschaftliche Beitrag zur Lösung dieser Problemstellung liegt darin, was die Bedrohung angeht, Wettererscheinungen aufzuzeichnen und mit Emissionsstatistiken in Verbindung zu bringen mit dem Ziel, künftige Ereignisse, möglichst temporal und lokal nach Art und Schwere vorhersagen zu können. Dies gelingt zur Zeit noch nicht auf der Grundlage von Kausalitätsbeziehungen, sondern der Versuch dazu basiert auf Zeitreihenanalysen. Gegenmaßnahmen mit dem Ziel der Begrenzung der Erderwärmung werden in Simulationsmodellen (integrated assessment models) untersucht, wobei insbesondere das Dynamic Integrated Climate-Economy Model (DICE-Modell) des 2018 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichneten William Nordhaus heraussticht. Der Modelltyp liegt den vom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) erarbeiteten Temperaturbegrenzungen und auch derjenigen des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) zu Grunde. Wunschergebnis der Modelle ist ein Minderungsziel für die Erderwärmung, das einerseits die für eine bestimmte Wohlfahrt der nachfolgenden Generationen erforderliche Umweltqualität sichert, und andererseits den heutigen Generationen dafür nicht ökonomische und soziale Kosten in ungebührlicher Höhe aufbürdet.

Anlage 2 des Klimaschutzgesetzes fußt auf der für notwendig gehaltenen Minderung der Erderwärmung auf 1,5° C im Vergleich zum Beginn der Industrialisierung, denn Anlage 2 ist lediglich die Aufteilung des auf dieser Grundlage ermittelten Emissionsbudgets, verteilt auf Perioden und Wirtschaftszweige. Budget und Verteilung variieren damit mit der für notwendig gehaltenen Minderung der Erderwärmung. Daraus ergibt sich, der jeweiligen Interessengebundenheit geschuldet, ein Manipulationsspielraum mit enormem Wirkungspotential. Und tatsächlich hat die Manipulation bereits stattgefunden, und zwar im Bereich frappanter Größenordnungen (s. Abschn. 7.1): Über die Anpassungen von Modellvoraussetzungen des Autors erreichen die Korrektoren eine unter zumutbaren Voraussetzungen über die sozialen Kosten der Transformation eine Zielveränderung der Durchschnittstemperatur der Erdkruste im Jahre 2100 um mehr als 50% nach unten. Wer glaubt, wie sensibel der Globus auf geringste Temperaturschwankungen reagieren soll, kann sich darüber nur wundern.

Initiator, Finanzier und Koordinator dieser Korrekturen bleiben in den Veröffentlichungen dieser Korrekturen anonym.

Die integrated assessment models liefern Belege bewunderungswürdiger Beherrschung der mathematischen Instrumente; nach ökonomischen Theoriekriterien leben sie jedoch von Prämissen, die die Wirklichkeit nicht beschreiben oder die deswegen gesetzt werden, damit der Rechner überhaupt ein deutbares Ergebnis hervorbringen kann. Die Ergebnisabweichung zwischen der Nordhaus-Berechnung und dem Pariser Klimaziel spricht für sich: Die Korrekturen haben das Nordhaus-Ergebnis etwa um die Hälfte gedrückt. Diese Modellkritik will das BVerfG sich nicht zu eigen machen, denn für das BVerfG ist ja die Pariser Klimaschutzvereinbarung die Messlatte für die Emissionsfestschreibungen gem. Anlage 2 zu §§ 3 und 4 KSG.

Bei dieser Sachlage hätte das BVerfG aber zur Kenntnis haben oder nehmen müssen davon, dass das DICE-Modell rechnerisch ohnehin schon auch einen intertemporalen Wohlfahrtsausgleich zwischen den Generationen erbringt, und es hätte fragen müssen, ob der Deutsche Bundestag oder die Bundesregierung mit dem völkerrechtlich bindenden Beitritt zum Pariser Klimaschutzabkommen nicht schon die Verfassungsverpflichtung des Art. 20a GG erbrächte (was im übrigen auch die Beschwerdegegner hätten vorbringen können, aber nicht taten). So aber läuft Deutschland Gefahr, u. U. zwei unterschiedliche Normen erfüllen oder im Vergleich zu anderen europäischen Staaten aus seiner deutschen Verfassungsverantwortung wieder einmal übererfüllen zu müssen.

2.4 Abgrenzung der Generationeninteressen

Eine Generation für den vorliegenden Zweck von einer anderen mit dem herkömmlichen Generationsmerkmal des unterschiedlichen Alters voneinander abzugrenzen, führt hier nicht weiter, denn unterschiedliches Alter begründet für sich genommen im Hinblick auf die Vermeidung von CO2-Emissionen noch keinen Anspruch auf Interessenausgleich der hier in Rede stehenden Art. Das BVerfG hatte Gruppen gegeneinander abzugrenzen auf Grund der Vermutung, dass diese Gruppen durch unterschiedliche vorherrschende Interessenlagen zu beschreiben seien, die sich im Widerstreit befänden und zwischen denen die Notwendigkeit eines Ausgleichs bestünde, damit unter ihnen Gerechtigkeit herrsche - eine Gerechtigkeit, die ohne diesen Ausgleich nicht herrschen würde. Da macht es wenig Sinn, die unterschiedlichen Gruppeninteressen alleine am Alter ihrer Mitglieder festmachen zu wollen und diese Gruppen „Generationen“ zu nennen. Der Begriff war leicht zu finden, denn er lag auf der Straße. Das BVerfG hat auf diesem Wege jedoch ein möglicherweise sehr komplexes Problem des Interessenausgleichs auf eine reine Frage der zeitlichen Verteilung von Maßnahmen: welche früher, welche später. Jährlich wachsen Alterskohorten von Schul- oder Universitätsabsolventen hinzu, während vielleicht am oberen Ende der Generation wider die Kohorten der Berufsbeender die Generation verlassen. Welche Merkmale bringen die Wanderer über die Grenzen mit oder nehmen wieder mit sich, die es sinnvoll erscheinen ließen, ihnen nun einen Anspruch oder eine Verpflichtung zu Interessenausgleich gegenüber der verlassenen oder der betretenen Generation zu verifizieren? Solche Merkmalsbündel in gruppenbezogenen Wohlfahrtsfunktionen zu beschreiben, wäre eine notwendige Arbeit vor diesem Schnellschuss der Generationengerechtigkeit gewesen – sie wurde im vorvergangenen Abschnitt mit entsprechenden Hinweisen auf Stellen dieses Buches angedeutet.

Das Emissionsschutzinteresse nach Generationen zu definieren, nötigt das BVerfG, den nachfolgenden Generationen eine eigenes Emissionsinteresse zuzurechnen, denn das Schutzbedürfnis der nachfolgenden Generationen bestimmt sich nach dem Umfang, in welchem diese noch ein eigenes Emissionsinteresse wahrnehmen können: „Weil die in den beiden Vorschriften bis 2030 vorgesehenen Emissionsmengen die nach 2030 unter Wahrung des verfassungsrechtlich gebotenen Klimaschutzes noch verbleibenden Emissionsmöglichkeiten erheblich reduzieren, muss der Gesetzgeber zur Gewährleistung eines freiheitsschonenden Übergangs in die Klimaneutralität hinreichende Vorkehrungen treffen“ (Rn 183). Die Freiheitsbeschneidung folgert das BVerfG aus der Verteilung des durch die Pariser Klimaschutzverträge erhaltenen Emissionsbudgets. Dies ist eine Folge der Problemverkürzung für einen Interessenausgleich, der lediglich zwischen „Generationen“ vorzunehmen ist und daher lediglich ein Problem der zeitlichen Verteilung angeblich verfassungsmäßig bedingter Emissionsvermeidung ist. Das ist wohl eine völkerrechtlich gültige Vereinbarung, hat jedoch keinen Verfassungsrang. Der Wortlaut des Art. 20 a GG gibt diese Interpretation des BVerfG nicht her. Das BVerfG ist auch der Frage, wie das Emissionsinteresse der nachfolgenden Generation und dasjenige aller weiteren Generationen) einzuhegen ist, nicht nähergetreten.

Eine Interessenabwägung entlang der aus Altersgründen gezogenen Trennungslinien zwischen Generationen vornehmen zu wollen, ist unsinnig. Die Unterwerfung unter die täglichen Beschränkungen z. B. bei der unausweichlichen Nutzung des eigenen PKW auf dem Weg zur Arbeit und der Wunsch nach Bewegung in frischer Luft sind gleichzeitig in den Menschen vorhanden und schlagen nach Vollendung des 45. Geburtstags auch nicht um. Im übrigen weiß ein jeder die Vorteile einer Infrastruktur zu schätzen, die die Ausbeutergeneration mit ihren Mitteln geschaffen hat, wenn er auf die Welt kommt (Kitas, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Sportstätten, Konzertsäle u. s. w.). Auch die Ölpreiserhöhungen zu Beginn und zum Ende der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden durchaus von der Gesamtbevölkerung als Bedrohung der Wohlfahrt wahrgenommen, ein Hinweis darauf, über welchen langen Zeitraum hinweg in der Bundesrepublik Deutschland von einem Interessengleichlauf der Generationen in dieser Frage gesprochen werden muß. Für seine Argumentation müsste das BVerfG daher ein Datum benennen können, ab dem nicht mehr von einem Interessengleichlauf der Generationen ausgegangen werden kann.

2.5 Modellinkonsistenz

Ein wohlverstandener Interessenausglich zwischen von Emissionsnotwendigkeiten bzw. der Notwendigkeiten ihrer Vermeidung unterschiedlich betroffener Gruppen, wie soeben angemahnt, hätte folgendes zu beachten:

Wir gehen auch für das folgende davon aus, dass die Art des vom BVerfG ins Auge gefasste Art der Herstellung von Generationengerechtigkeit bzw. Gruppengerechtigkeit nicht der richtige Weg für eine Maßnahme dieses Namens ist. Unterschiedliche Schutzinteressen und Verantwortlichkeiten der Generationen zu unterstellen, muss an den fehlenden Zurechnungsmöglichkeiten von Verantwortung auf Generationen scheitern: erstens wegen des bereits erwähnten Interessengleichlaufs und zweitens wegen des Umstands, dass das Hauptproblem der CO2-Belastung nicht in den Jahresemissionen liegt, sondern im Bestand der bereits fast seit den Tagen der Schöpfung in der Atmosphäre befindlichen Schadgase[10]. Solche CO2-Hinterlassenschaften verflüchtigen sich zwar im All, dieser Verflüchtigungsprozess vollzieht sich allerdings nicht den - idealerweise individuell abgrenzbaren - Verursachungszusammenhängen der Emissionen, sondern erst nach völliger Durchmischung der Schadgase, so dass nicht mehr gesagt werden kann, welcher Dreckschleuder Emission nun denn nicht mehr schädlich ist.

Das entscheidende Manko des vom BVerfG für richtig gehaltenen Ausgleichs ist aber sein Mangel an innerer Logik und Methode. Dieser Mangel verhindert begründete Maßnahmen des Gesetzgebers und gleichzeitig auch das Fehlen der Maßstäbe, nach denen das BVerfG die Einhaltung der Generationengerechtigkeit auch in Zukunft kontrollieren will. Das Mittel der Wahl für UN, IPCC, PIK und andere hierzu ist die Wohlfahrtsfunktion eines DICE-Modells, die zu maximieren ist, und zwar für jede derzeit lebende Generation rinr solche Funktion. Eine Wohlfahrtsfunktion einer Volkswirtschaft zeigt die Komponenten dessen, was der Gesamtheit in jeder Periode ihres Planungszeitraums Nutzen oder Schaden stiftet und in welchen Wechselwirkungen diese Komponenten zueinanderstehen. Auch die Frage, was als Nutzen und was als Schaden zu gelten hat, wird darin geregelt.

Darüber hinaus enthalten Wohlfahrtsfunktionen eine (ökonomisch sinnvoll aber nur für max. zwei Perioden zu interpretierende) Zeitkomponente, die social discount rates, die Ausdruck der Zeitpräferenz dieser Gemeinschaft sind. Der Regelungsanspruch des BVerfG verlangt nun, jede wirtschaftliche Maßnahme mit CO2-Emission, die in den Planungszeitraum einer folgenden Generation hineinreicht, auch nach den dann geltenden Wohlfahrtsmaßstäben zu beurteilen. Ebensolche Wohlfahrtsfunktionen müssen für die folgende Generation erarbeitet werden, die eine eigene Diskontrate zur Berücksichtigung der dieser eignenden Zeitpräferenz enthalten müssen. Ferner: Wie ist die Zeitpräferenz der letzten Generation vor 2050 zu bestimmen, kann eine sollche überhaupt ermittelt werden? Hotelling hat dieses Problem wegdefiniert, indem er seinem Unternehmer für die Ausbeute-/Nichtausbeute-Entscheidung in t0 unterstellt, nach t1 nicht mehr zu wirtschaftend zu wollen (vgl. Abschn. 6.2.5.2). Diese sind dem Architekten der Wohlfahrtsfunktion der Vorgängergeneration aber nicht bekannt. Was tun? Sinn hat beschlossen: sie sind ihm doch bekannt und hat in die Wohlfahrtsfunktion der Vorgängergeneration einen entsprechenden Faktor eingebaut[11]. Ein solches Vorgehen war der Ökonomie bis dato nicht so geläufig, insbesondere nicht der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre, es erinnert an den fußkranken Tausendfüßler beim Arzt. Andere gehen davon aus, dass derartige Probleme ohnehin nur durch den social planner zu lösen sind, der im DICE-Modell ja schon die social discount rate festzulegen hat. Die Einsetzung eines solchen ist die favorisierte Lösung all derer, die die Umweltdiskussion ohnehin gerne als Anlass zum Ausstieg aus der Individualwirtschaft nähmen. Wer könnte diese Zentralverwaltungsaufgabe auf sich nehmen? Was Leute wollen sollten, das wissen in Deutschland Viele.

2.6 Definitions- und Messdefizite

„Yes, but where’s the beef?“ könnte nach all der Theoretisiererei gefragt werden. Das beef liegt, wie immer, in der Praxis. Bei justiziablen Interessenschädigungen geht es meistens um erlittene oder zugefügte Beeinträchtigungen von Gesundheit, Leben oder Geld und Gut. In der Klimapolitik ist jeder der Aspekte betroffen, doch, wenn der Sinn von Klimapolitik sein soll, derartige Beeinträchtigungen unter den Generationen gleich zu verteilen, dann sind einige Kriterien besser geeignet als andere, die Messlatte für Maßnahmen des Klimaschutzes abzugeben. Das ergibt sich aus dem Umstand, dass der Einzug von Gerechtigkeit nur dort erstrebt werden kann, wo daran Mangel herrscht und die mit dem Mangel Behafteten das nicht gut finden. Eine in diesem Sinne erfolgreiche Klimapolitik hätte z. B. erreicht, dass die von Epidemiologen genannte Zahl von 8,5 Mio zu früh wegen Schadstoffbelastlungen in der Luft versterbender Menschen gleichmäßig auf die gerade lebenden Generationen aufgeteilt worden wären. Gleiches gilt hinsichtlich der an Umweltbelastungsfolgen Erkrankten. Diese Risikoverteilungen zeitlich und regional zu steuern, bedarf des göttlichen Ratschlusses und könnte gleichwohl nicht befriedigen, denn wünschenswerter als die Gleichverteilung von Krankheit und Tod wäre ja das völlige Zurückdrängen dieser Übel zu Gunsten künftiger Generationen. Regierungen erwarten diesen Ratschluss seit längerem vergeblich. In weiser Selbstbeschränkung hat sich das BVerfG für seinen Generationenvergleich daher auf im Prinzip leichter zu erfassende Abhängigkeiten zurückgezogen. Für das folgende ist auch zu beachten, dass das BVerfG Generationengerechtigkeit gewahrt sieht nur bei Sicherung der Freiheitsrechte der nachfolgenden Generationen.

Hie ein aus dem DICE-Modell abgeleitetes Budget tolerabler Emissionen bei einer Erderwärmung von bis zu 1,5° C bis zum Jahr 2050, dort eine Bundesrepublik Deutschland mit einer Inanspruchnahme dieses Budgets gem. Anl. 2 zu §§ 3 und 4 KSG. In dieser Situation die Emissionszahlen der gegenwärtigen Generation mit den möglichen Emissionszahlen der Nachfolgegeneration aufwiegen zu wollen, würde bedeuten, den nachfolgenden Generationen ein eigenes Emissionsinteresse zu unterstellen. Das wäre abwegig, denn der Nachfolgegeneration wäre ja am liebsten, sie zählte bereits zu den klimaneutral wirtschaftenden Generationen. Nichtsdestoweniger muss die Nachfolgegeneration aber an einer tendentiell niedrigen Ausnutzung des Budgets durch die Vorgängergeneration interessiert sein, so argumentieren ja auch die Beschwerdeführer z. B. im Verfahren 1 BvR 2656/18 (RN 42), denn nur so können sie CO2-Vermeidungsstrategien der Vorgängergeneration erhoffen. Eine solche Entscheidungsregel wäre daher als ambivalent abzulehnen. Leider ist das BVerfG aus begreiflichen Gründen daran gehindert, seine Ausführungen zu einer möglichen zielgerechten Verlagerung von Emissionsbudgets auf nachfolgende Generationen zu konkretisieren. Damit fehlt den nachfolgenden Generationen ein Maßstab zu beurteilen, ob der ihnen überlassene Teil der Weltrettung gerechterweise auferlegt ist oder nicht.

Wie oben bereits erwähnt, wäre für eine Konkretisierung die Benennung der Maßnahmen zur CO2-Vermeidung der Vorgängergenerationen erforderlich, weil anders nicht abzuleiten ist, was den Nachfolgegenerationen noch zu tun bleibt. Wie hätte die Nachfolgegeneration mit ihr überlassenen Emissionsrechten (dem „Budget“) umzugehen? Übt sie diese Emissionsrechte nicht aus, so hätte sie Ver-meidungskosten zu tragen, die sie gerne der Vorgängergeneration angelastet hätte. Nach ihrem Vorbringen als Beschwerdeführer (s. o.) muss angenommen werden, dass sie diese Emissionsrechte ausüben würde, und zwar im Sinne der ihr im Rahmen der Generationengerechtigkeit zugewachsenen Freiheiten. Im Sinne der Umwelt wäre das nicht. Die Suche nach einer befriedigenden Formel ist also noch fortzusetzen.

Damit wird es Zeit, auch die Vorteile in den Blick zu nehmen, die die Vorgängergeneration der Nachfolgergeneration hinterlässt. Wer sich heute über zu wenig bezahlbaren Wohnraum oder zu wenige Kitas beschwert, darf sich nicht darüber beklagen, dass das wenigstens Existierende unter Inkaufnahme enormen Energieverbrauchs bei der Zement- oder der Stahlerzeugung geschaffen wurde. Diese Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen und es wäre zu fragen, welchen Betrag für die Übernahme der gesamten Infrastruktur, die sich ja auch für die Zukunft recht verlässlich angeben lässt, die Nachfolgegeneration zu zahlen bereit wäre. Georgescu-Roegen behauptet in seinem Entropie-Konzept zwar, die durch Umwandlung von Bodenschätzen entstandene Entropie sei in einem Zustand der „unavailabilty“, für den Menschen übergegangen, nun gut. Die übrigbleibende für den Menschen „available“ Masse wiegt das allemal auf[12] Auch Sinn sieht das realistischerweise so[12]. Im Raume stehen ebenfalls die von den Vorgängergenerationen erworbenen Ansprüche an die Sozialkassen, die mit einem ungebührlichen Zwang zur Umstrukturierung Gefährdungen ausgesetzt sind, und zwar, je mehr diese auf Zuwendungen aus dem Haushalt angewiesen sind, desto eher. Diese Frage lohnte eine Erörterung durch das BVerfG unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit. Jedenfalls aber handelt es sich dabei um externe Kosten einer Energiewende, die zu „internalisieren“ wären.

Die Vertreter von Schwellenländern und Entwicklungsländern, die im politischen Diskurs den allzu ehrgeizigen CO2-Minderungszielen der Industrieländer ihre eigenen Ansprüche auf Nachholung des bei diesen realisierten Industrialisierungsschubs entgegensetzen, zeigen damit ihre Wertschätzung der mit der Industrialisierung geschaffenen Substanz.

2.7 Verantwortet oder zentral verwaltet?

Soweit die heutige Ökonomie Fragestellungen der Klimaproblematik aufgreift, tut sie dies aus dem kreislauforientierten Blickwinkel einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise mit gelegentlichen Anleihen bei der Neoklassik zu Optimalitätskriterien des Entscheiderverhaltens. Letzteres geht jedoch nicht so weit, eine ökologische Ökonomie aus dem Zusammenwirken von Einzelwirtschaftsplänen zur Urteilsbildung heranziehen zu wollen. Das Denken in Gleichgewichtsprozessen, ein seit Walras und Pareto vorwiegender methodischer Ansatz, lässt die Planung und Durchführung von Einzelwirtschaftsprozessen in den Hintergrund treten, indem der Gleichgewichtsprozess nach einfachen Grundregeln der Analysis abläuft (Ausgleich der Grenzraten der Substitution bzw. der Produktivität). Dass die dafür notwendigen zahlreichen (um das mindeste zu sagen) Rechenschritte allerdings von allen Marktteilnehmern gleichzeitig mit der nötigen Geschwindigkeit und Exaktheit durchgeführt werden könnten, widersprach schon seinerzeit aller Empirie. Mithilfe der Unterstellung modellexterner Hilfe durch einen Agenten konnte das Problem umschifft werden. Dieser Agent war allerdings lediglich ein Dienstleister, der keinerlei Einfluss auf die Formulierung der Handlungsmotive der Marktteilenehmer, denen man nach wie vor Nutzenmaximierung unterstellte, nehmen konnte. Er übte seine Funktion mehr oder weniger im Sinne einer Clearing-Stelle aus, wirkte im Verborgenen, und seine Rolle wurde nicht herausragend thematisiert. Der Inhalt dieser Ökonomie bestand in der Beschreibung eines Gleichgewichtszustands, der erreicht ist, wenn jeder Teilnehmer keine Veranlassung für eine Änderung seiner erreichten Situation sieht; jedes Einzelnen Wohlfahrt ist in dieser Situation die höchstmögliche. Auch mit dem Einzug der Spieltheorie zur Erklärung wirtschaftlichen Verhaltens änderte sich an der expliziten Annahme des nutzenmaximierenden egoistischen homo oeconomicus zunächst nichts[13]. In der Volkswirtschaftslehre markiert dieser Stand das Ende der Erklärungsversuche wirtschaftlicher Abläufe auf der Grundlage individuellen Gewinnstrebens als Voraussetzung einer liberalen Wirtschaftsordnung. Auch in der Spieltheorie jedoch versuchten spätere Interpreten unter dem Eindruck einer, auch von außen herangetragenen, Kritik an der Nutzen- bzw. Gewinnmaximierungshypothese von dieser, als natürliche Verhaltensweise (fehl-)interpretierten, Maxime abzurücken[14]. Zu einer neuen erklärenden oder gar präskriptiven ökonomischen Theorie wirtschaftlicher Abläufe haben diese Ansätze bislang nicht geführt. Vom gleichen Schicksal sind auch weitere Gleichgewichtsansätze in der Volkswirtschaftslehre betroffen.

Die Ökonomie der DICE-Modelle jedoch unterstellt ein gesamtgesellschaftliches Handeln auf Grund einer gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrtsfunktion (man könnte auch „Nutzenfunktion“ sagen), und hier ist natürlich zu fragen, wer denn eine solche Wohlfahrtsfunktion verfasst und autorisiert. Diese Frage lockt Schwätzer an wie der Honig die Bären, und zwar vor Allem solche, die gerne an den Zielen mitformulieren wollen. Solche, die die damit ins Spiel kommende Illiberalität der Wirtschaftsordnung mit Sorge betrachten, sind eher selten. Dabei ist dringend vor diesen Tendenzen zu warnen, denn jede Zielvorgabe von außen an die gedachten Teilnehmer des Modells beschneidet deren Freiheitsspielraum[15]. Einige wenigstens empfinden ein vorliegendes Lösungsdefizit in dieser Frage als zu offensichtlich, als dass es verschwiegen werden könnte und bezeichnen die Formulierung der gesamtgesellschaftlichen Zielfunktion als Aufgabe des „social planner“[16]. Gleichzeitig mit illiberalen Tendenzen verstärken sich die Rufe des Publikums, Umweltsünder zur Verantwortung zu ziehen. Feess wendet sich vehement und mit guten Gründen gegen solche Versuche, „weil sie deutlich zum Ausdruck bringen, wie in der Fachöffentlichkeit durch die Verwendung begrifflicher Leerformeln häufig normative Urteile als analytische Schlussfolgerungen ausgegeben werden und dadurch ‚metaphysische Nebelbomben‘ abgeworfen werden“[17]. Freiheitsbeschneidung mit gleichzeitiger Verantwortungsübernahme – welch ein Irrsinn! Und es steht zu befürchten, dass diese Tendenz sich verfestigt, wie das Lieferkettengesetz zeigt. „Some restrictions on our freedom are necessary to avoid other, still worse, restrictions. However, we have gone far beyond that point. The urgent need today is to eliminate restrictions, not add to them“[18].

2.8 Was Ökonomie kann - oder besser: muss

Der Rückzug des BVerfG auf derart hehre Rechtsgüter wie Gerechtigkeit gegenüber ganzen Generationen und deren Freiheitsrechte darf nicht verdecken, dass es sich in diesem Beschluss letztendlich um Fragen des materiellen Wohlergehens bekümmert hat und hierzu ausgewählte Arbeitsergebnisse durchweg höchst irdisch argumentierender Wissenschaftler heranzuziehen waren. In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass das BVerfG mit der Auswahl und Einschätzung der verfügbaren Arbeitsergebnisse überfordert war. Fehlleistungen unterliefen dem Gericht dabei sowohl im naturwissenschaftlichen Bereich (die wir mit Zitaten einschlägiger Wissenschaftler belegt haben) als auch in der Übernahme von fragwürdigen Modellberechnungen, folgend aus Kenntnislosigkeit bezüglich der anzuwendenden Methodik. Offenbar hat das BVerfG auch keinerlei Misstrauen gegenüber den Behauptungen des Mainstream zu Kipppunkten oder zur Attribution von „anthropogener“ CO2-Emission an Klimaerwärmung gehegt, im Gegenteil: Der Vertrauensvorschuss an IPCC und PIK z. B. macht einen angesichts der Missverständnisse dieser Organisationen über die Klimasensitivität von CO2-Emissionen Augen reiben. Natur- oder geowissenschaftliche Zusammenhänge sind nicht das Metier von Ökonomen und wären demnach auch kein Ansatz für Kritik an deren Fehldeutungen durch die Gerichte; Ökonomen sind jedoch darauf angewiesen, ihre Modelle und Entscheidungen mittels sauber ermittelter Daten zu erarbeiten. Gerichte erzwingen mit ihren Entscheidungen einen Einfluss auf die Politikberatung durch Ökonomen durch an sie angepasste Vorhersagen künftiger Entwicklungen; sie beeinflussen damit gewaltige Veränderungen von Finanzströmen, bewirken Umverteilungen aller Art in allen Wirtschaftsbereichen.

Nach diesem Verfassungsgerichtsurteil steht fest: Ein bestimmtes Maß an schädlicher Emission von Schadgasen durch „die gegenwärtige Generation“ ist verfassungsrechtlich unbedenklich. Dieser Aktionsrahmen ermöglicht dem Staat, gewisse, vorwiegend bei der Herstellung von Produkten aus fossilen Rohstoffen technisch zwangsläufig anfallende Emissionen von Schadstoffen nicht zu unterbinden. Diese weiterhin als umweltschädlich betrachtete Produktion betreiben im wesentlichen nach Privatrecht organisierte Rechtsträger, die nicht unbedingt als Verletzer von Verfassungsrecht in Frage kommen (z. B. Autofahrer oder Heizungsnutzer). Das KSG zählt nicht zu den von diesem Personenkreis zu beachtenden Rechtsquellen, solche sind eher das Wasser- und das Bodenschutzrecht, das Bundesimmissionschutzgesetz (BImschG), Arbeitsschutzrecht und andere mehr. Maßnahmen im Sinne der Herstellung von mehr Generationengerechtigkeit, die eine Bundesregierung zu ergreifen hätte, dürften sich eher auf Mengenbeschränkungen für die Emissionen der betroffenen Unternehmen richten. Solche könnten mit dem Emissionsrechtehandel verbunden oder einfach dirigistisch angeordnet werden – die harmlosere Variante wäre noch, letzteres unter dem Regime des Erneuerbare Energien Gesetzes zu tun (Abregelung von Kohlekraftwerken). Werden diese Maßnahmen von den Betroffenen befolgt, besteht keine Veranlassung, Sanktionen gegen die Emittenten als „Verursacher“ von Wetterereignissen zu verhängen. Friederike Ottos Anspruch wird durch dieses Urteil überholt.

Alles in Allem ist aus mehreren Gründen die Suche nach einer Generationengerechtigkeit ein Irrweg: Ein identifizierbares Generationeninteresse gibt es nicht, jedenfalls nicht in der vom BVerfG beschriebenen verkürzten Form; Generationen als identifizierbare Rechtsträger ebenso wenig. Für eine Schadensdefinition und Schadensmessung fehlen die Grundlagen. Die notwendige Folge ist: Jede der in einem allfälligen Rechtsstreit befindlichen Generationen wäre hilfloa in der Bestimmung der Substantiierungslast für ihr jeweiliges Vorbringen; ebenso hilfloa darin hat sich das BVerG gezeigt. Die Modelle zur Festlegung von Emissionsbudgets sind extrem willkürbehaftet und ideologiegefährdet. Eine modellmäßige Betrachtung intergenerationellen Austauschs von Klimafolgeschäden muss scheitern. Dies aber vor Allem aus dem Grund der völlig in die Luft gehängten Kausalketten.

Die in Fragen eines Maßes überforderten Legislative, Executive und Judikative: in Anmaßung vereint - fiat justitia et pereat mundus

Fußnoten

[1] Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513).

[2] Elschen, Rainer: Die Kritik von Rechtsnormen durch modellgestützte Analyse ökonomischer Sachgerüste. In: Modelle in der Betriebswirtschaftslehre, hrsg. von Schmidt, Reinhard H und Schor, Gabriel. Wiesbaden 1987, S. 215 – 242, hier S. 217.

[3] Vgl. Vahrenholt, Fritz; Lüning, Sebastian: Unanfechtbar? Der Beschluss des Bundesverfassungsberichts zum Klimaschutz im Faktencheck. München 2021. S. 15

[4] Bodendiek, Frank: Substanziierungslast im Bauprozess. In: Neue juristische Wochenschrift(NJW), 77. Jg.(2024), S.3687-3692, hier S.3687 f.

[5] Vgl. Eisenack, Klaus; Edenhofer, Ottmar; Kalkuhl, Matthias: Energy Taxes, Resource Taxes and and Quantity Rationing, a. a. O., S. 6, Gleichung (1), insbesondere Appendix A; s. auch S. 240 – 243 dieses Buches.

[6] Vgl. Vahrenholt, Fritz, Lüning, Sebastian: a. a. O., z. B, S. 16, 33 f., 69

[7] Elschen, Rainer: Die Kritik von Rechtsnormen, a. a. O., S. 223.

[8] vgl. Otto, Friederike, Wütendes Wetter, a. a. O., z. B. S. 123 ff., s. auch S. 18 f und S. 234 dieses Buches

[9] Der hierin zum Ausdruck kommenden Naivität der Gleichsetzung von insgesamt seit 1850 gemessener Schadgasemissionen mit deren Anthropogenität halten Vahrenholt und Lüning eine begründete Zusammenstellung relevanter Abfolgen von Kälte- und Wärmeperioden der vorindustriellen Zeit und die Modellvoraussetzung für eine methodisch zulässige Attribution entgegen (vgl. Fahrenholt, Fritz; Lüning, Sebastian, a. a. O. z. B. S. 31ff).

[10] vgl. Edenhofer, Ottmar; Kalkuhl, Matthias, Das „grüne Paradoxon“ – Menetekel oder Prognose? Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, o. D., S. 13.

[11] vgl. Sinn, Hans-Werner: Public policies against global warming: a supply side approach. In: Int Tax Public Finance [2008] 15, S. 360 – 394, hier S. 368.

[12] Georgescu-Roegen, Nicholas: The Entropy Law and the Economic Problem. In: From Bioeconomics to Degrowth. Georgescu-Roegens „New Economics“ in eight essays. Routledge Studies in Ecological Economics, ed. by Bonaiuti, Mauro. London and New York, 2011, S. 49 – 57.

[13] vgl. Neumann, John von: Zur Theorie der Gesellschaftsspiele, a. a. O., S. 295.

[14] vgl. z. B. Ockenfels, Axel: Fairneß, Reziprozität und Eigennutz, a. a. O..

[15] Niko Paech, Schumachers Entwurf einer nachhaltigen Ökonomie, zu: Schumacher, E. F.: Small is Beautiful – A Study of Economics as if People Mattered. London 2011.

[16] Sinn, Hans-Werner, Policies against global warming, a. a. O. S. 395, oder „Stackelberg leader“ (Eisenack, Klaus; Edenhofer, Ottmar; Kalkuhl, Mathias, a. a. O.), damit wenigstens die Frage der Modellkonsistenz angesprochen wird (vgl. Sinn, Hanns-Werner, Public policies against global warming, a. a. O. S. 395; Eisenack, Klaus; Edenhofer, Ottmar; Kalkuhl, Matthias: Energy taxes, resource taxes and quantity rationing for climate protection, a. a. O., S. 8 – 10)

[17] Feess, Eberhard: Umweltökonomie und Umweltpolitik, a. a. O., S. 180.

[18] Friedman, Milton; Friedman, Rose: Free to Choose – A personal statement. Orlando, Austin, New York, San Diego, Toronto, London, 1990, S. 69