Welcher Art Modellansatz realisiert eine EEG-Umlage?

Minderung der CO2-Emissionen in Deutschland

Einhegung der Erderwärmung ohne Grenzen - Mitteleinsatz gemäß dem EEG im DICE-Modell

Kausalitätsbeschränkung dem Grunde nach

Kausalitätsbeschränkung der Höhe nach

Sektorale Beschränkung auf die Stromerzeugung

Das Mitigationsziel fast aller sich dem Erderwärmungs-Minderungs-Ziel als verpflichtet bekennenden Staaten gibt es vor, die Erderwärmung bis 2050 auf 2% (besser noch: 1,5%) des vorindustriellen Werts zu begrenzen. Formalisiert findet sich dieser Auftrag in den Simulationsmodellen des DICE-Typs. Außer Angaben über die Folgen sektoraler Datenänderungen für das Wohlfahrtsniveau der durch die Wohlfahrtsfunktion repräsentierten Volksgemeinschaft enthält dieser Modelltyp keine Hinweise auf Handlungsmöglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen.

Minderung der CO2-Emissionen in Deutschland

Das Klimaschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland (KSG) will dem Rechnung tragen mit einem Beschränkungsziel für CO2-Emissionen in den Jahren 2020 bis 2030 auf insgesamt weniger als 55% der Jahresemission von 1990 (1.051 Megatonnen [Mto]) und der Vorgabe der Emissions-Jahreswerte für einzelne bestimmte Sektoren in absoluten Werten. Die Summe dieser Jahreswerte entspricht etwa 49% des Jahres-Emissionswerts der Basis von 1990 und erreicht damit das selbstgesteckte Ziel. Im Vergleich zu den aus den Paris-Vereinbarungen folgenden Emissionsmöglichkeiten für Deutschland (errechnetes Budget von 6.700 Mto) „beansprucht die heutige Generation“ damit einen Anteil von 84,6% der Emissionserlaubnisse (und nicht das Doppelte des Budgets, wie von Beschwerdeführern behauptet). Weiteres zur Erreichung des Emissionsziels von „Null“ im Jahre 2045 enthält das Gesetz nicht; ebensowenig Ausführungen zu Handlungsmöglichkeiten, das Ziel zu erreichen, enthält es.

Die ökonomische Entscheidungstheorie verlangt, dass Zielgröße und Handlungserfolg mit übereinstimmenden Maßgrößen zu definieren sind. Diese stelt sich hier als mit physikalischen Mitteln zu messender Wärmezustand der Erde im Planungszeitpunkt einerseits und am Ende des Planungszeitraums andererseits dar.

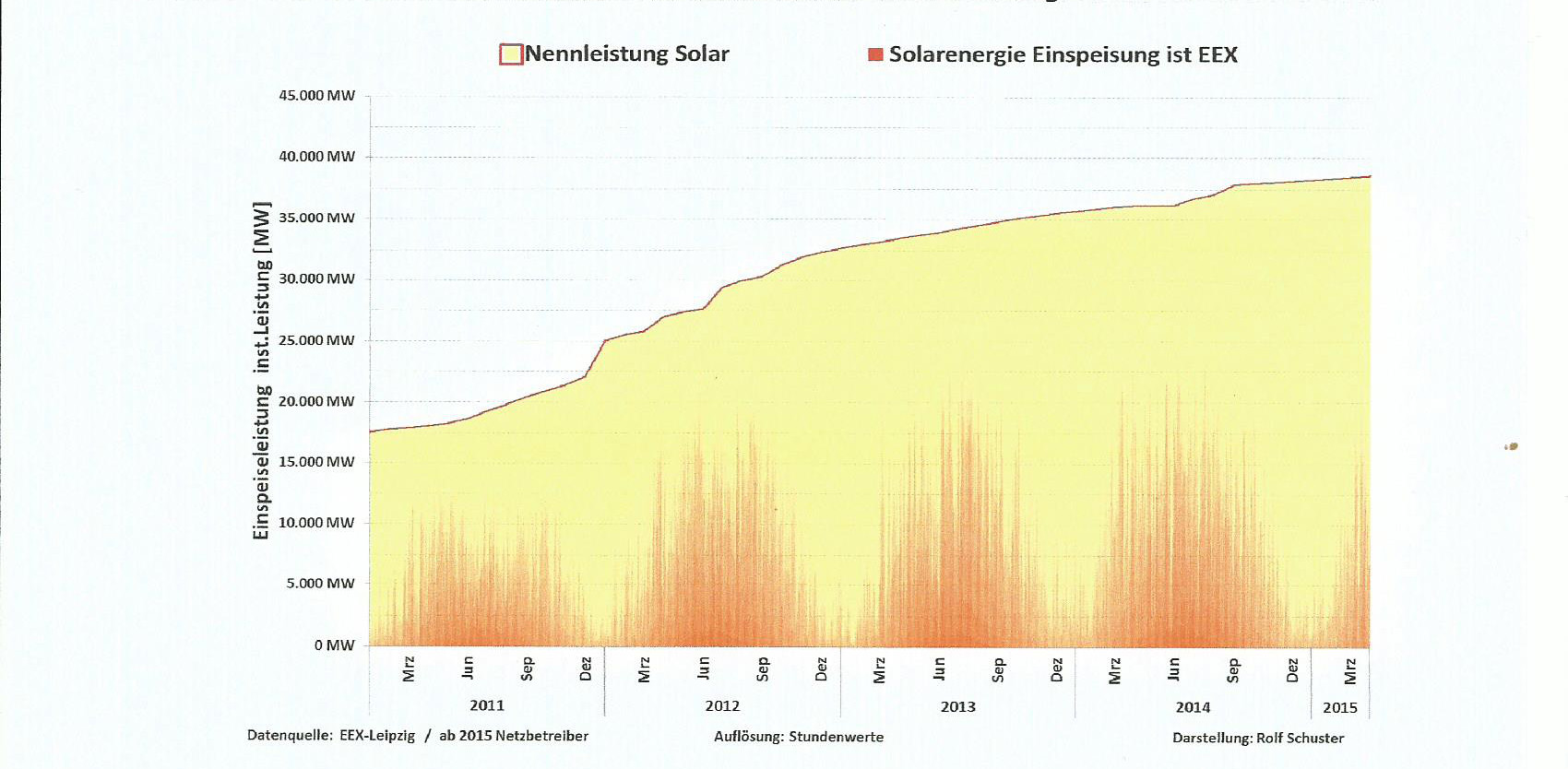

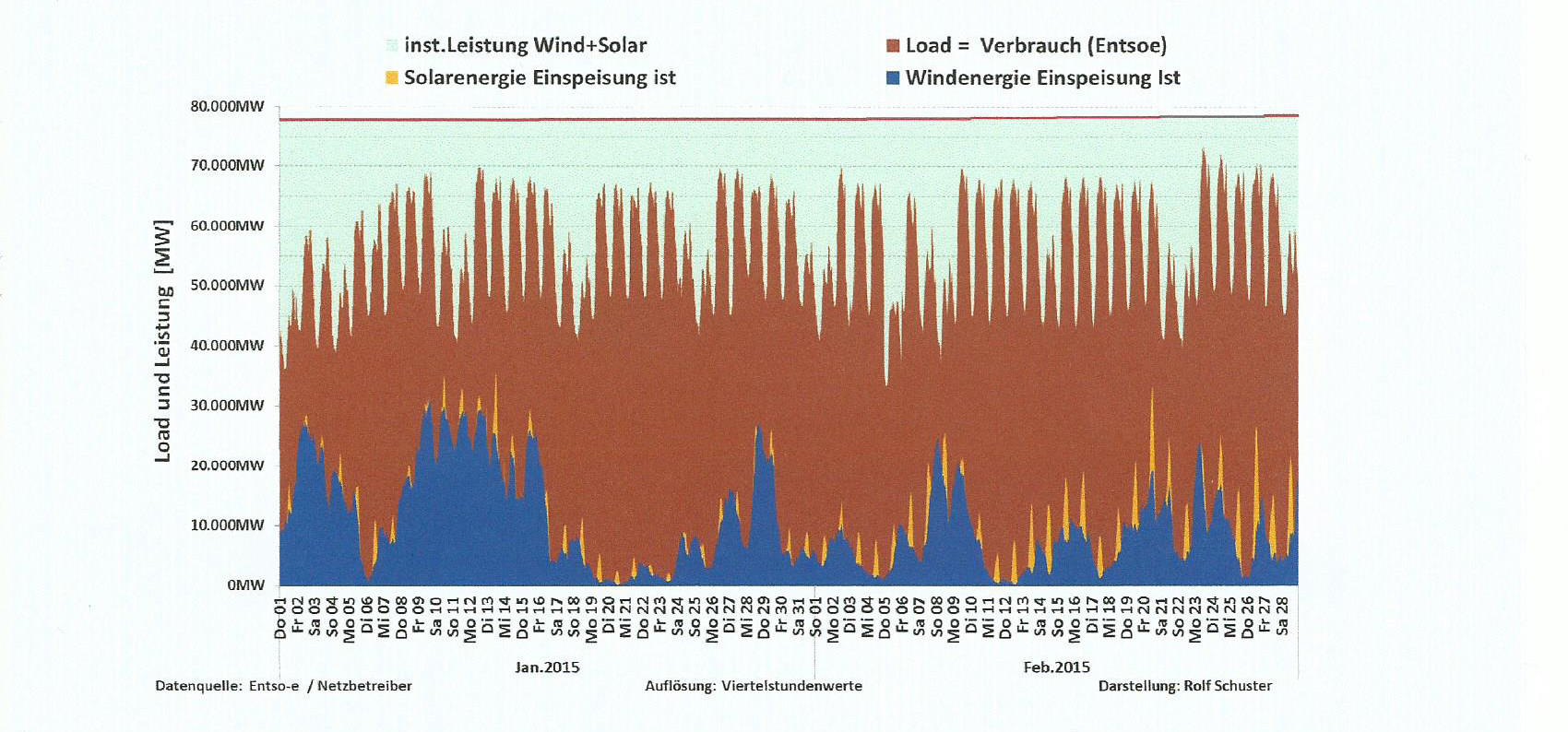

Das Mitigationsziel der Bundesregierung zu erreichen, versucht diese seit einem Vierteljahrhundert mit den Mitteln des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) - zuvor "Einspeisegesetz". Es sollte den Einsatz fossiler Energieträgerbei der Stromerzeugung zurückdrängen bis beenden. Die Zweck-Mittel-Relation war dabei: Verringerung der CO2-Emissionen durch Einsatz rückstandsfrei zu nutzender Primärenergien in der Stromerzeugung, und die behauptete Kausalität dieser Beziehung wurde allgemein angenommen. Allerdings sind die mit den Handlungsmöglichkeiten "Einsatz emissionsfreier Primärenergieträger" verbundenen Zahlungsströme nur sehr unzulänglich untersucht worden. Der in der Modellformulierung fatale Irrtum über die Erfolgsbeiträge der Handlungsmöglichkeiten (installierte Leistung anstelle geleisteter Arbeit) führte zu eklatanten Fehlsteuerungen.

Diese rein technisch/physikalische Beziehung isoliert als ökonomisches Modell zu deuten, würde sie praktisch unter ein "koste-es-was-es-wolle"-Dekret zu stellen. Um sie zu einem ökonomischen Modell zu machen, müssten ihr Nebenbedingungen über Grundlastfähigkeit, Versorgungssicherheit und Kostentragfähigkeit für private und unternehmerische Verbraucher hinzugefügt werden, für deren Formulierung irgend eine Art gemeinschaftlicher Willensbildung notwendig wäre. Sie wären notwendig, um auch in diesem Sinne gemeinschädliches Vorgehen zu verhindern.

Einhegung der Erderwärmung ohne Grenzen - Mitteleinsatz gemäß dem EEG im DICE-Modell

Ein solcher Kausalitätsgrad zwischen Zielerreichung und Mitteleinsatz kann dem EEG nicht mehr attestiert werden, wenn Maßnahmen nach diesem Gesetz im Zusammenhang eines DICE-Modells zu beurteilen sind.

Kausalitätsbeschränkung dem Grunde nach

Zunächst gilt es, auch in diesem Zusammenhang Planungen nicht an installierter Leistung auszurichten, sondern an den tatsächlichen Verbräuchen elektrischer Arbeit gemäß zu erwartender Lastganglinen. Ob Maßnahmen nach dem EEG dann überhaupt noch in Erwägung gezogen werden könnten, ist fraglich. Ferner ist der Zusammenhang zwischen einer globalen Erderwärmung und der bereits seit Beginn der Industrialisierung stattgefundenen CO2-Ansammlung in den verschidensten Lagerstätten noch weitestgehend ungeklärt, so dass auch der direkte Einfluss durch Einsatz erneuerbarer Energien aktuell ersparter CO2-Emissionen auf Veränderungen der globalen Temperatur der Erde zu bestreiten ist, Dieser Zusammenhang wird beispielsweise auch in Veröffentlichungen de Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) nicht bestritten.

Kausalitätsbeschränkung der Höhe nach

Selbst bei Vernachlässigung der Kausalitätsmängel wird man auf Grund des geringen Anteils der deutschen CO2-Emissionen an denen der gesamten Erdbevölkerung alle für Planung, Installation und Betrieb gemäß EEG verwendeten Ressourcen besser anderweitig verwendet würden.

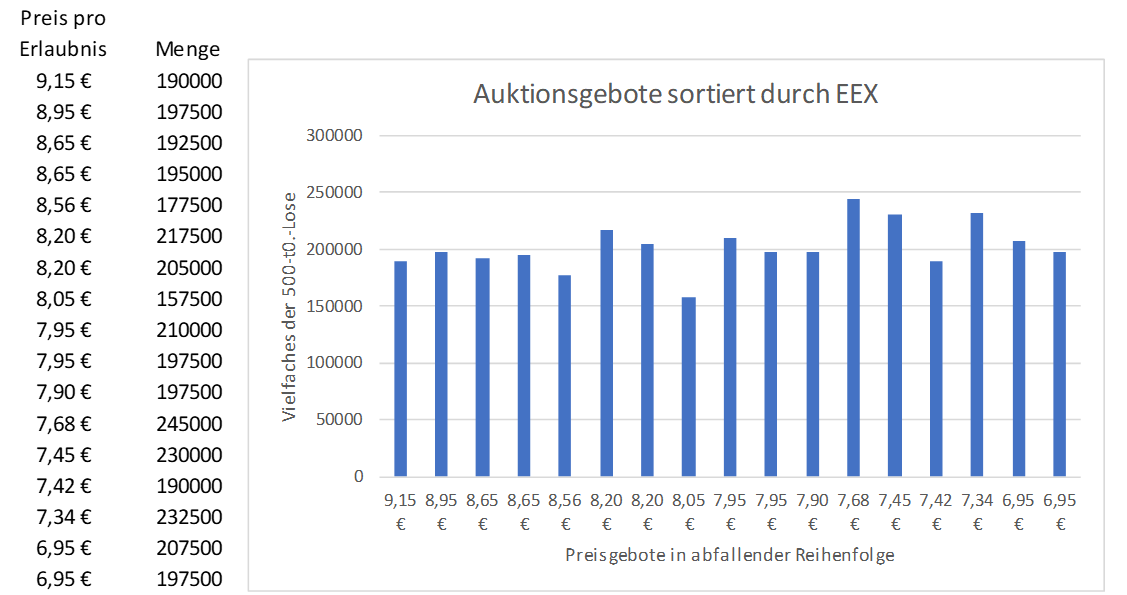

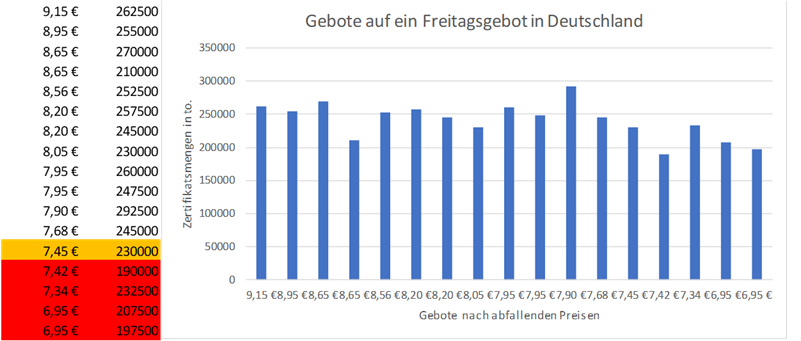

DICE-Modelle simulieren Kosten-/Nutzenvergleiche für alternative Maßnahmen (=Kosten) zur Eindämmung (=Nutzen) der Erderwärmung. Diese Vorgaben verhindern eine Integration der EEG-Maßnahmen in das System, denn schon der Nutzen läßt sich wegen mangelnder Kausalität der tatsächlich ersparten CO2-Emissionen nicht ermitteln, und das Entlohnungssystem (EEG-Umlage) für die Erzeuger emissionsfreien Stroms entzieht sich einem Kosten-Nutzenvergleich. Deren Erlöse stammen aus den privaten und unternehmerischen Verbrauchern auferlegte Subventionen, die keinen realen Bezug zu den tatsächlichen Gestehungskosten des Stroms oder ökonomischen Bewertungskriterien haben.

Sektorale Beschränkung auf die Stromerzeugung

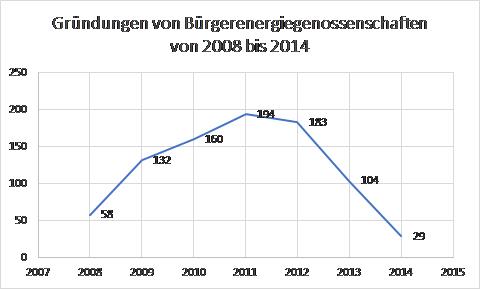

Die Nutzung der frei verfügbaren kinetischen und thermischen Energie bietet sich für die Erzeugung elektrieschen Stroms geradzu an. Dies hat in Deutschland während der vergangenen 25 Jahre zu einer Fixierung auf diesen Sektor geführt. Die Folge davon ist ein eklatanter Mangel an Handlungsmöglichkeiten und erheblicher Nachholbedarf an wissenschaftllichem und technischem Wissen.

Für sich genommen kann die deutsche EEG-Lösung zur Reduzierung der CO2-Emissionen nicht als ökologisch-ökonomisches Modell gelten; die dadurch bewirkten Veränderungen gesamtwirtschaflticher Zahlungsströme lassen sich sinnvoll nicht in ein DICE-Modell interpretieren.